Brandschutzkonzepte im Sicherheitsmanagement

Facility Management: Security » Konzept » Kontinuität » Brandschutzkonzept

EIN EFFEKTIVES BRANDSCHUTZKONZEPT IST UNERLÄSSLICH, UM DIE SICHERHEIT VON MITARBEITERN, KUNDEN UND ANLAGEN ZU GEWÄHRLEISTEN

Die Identifikation potenzieller Brandrisiken und die Entwicklung geeigneter Präventionsmaßnahmen sind zentrale Elemente eines Brandschutzkonzepts. Das Brandschutzkonzept sollte sowohl bauliche, anlagentechnische als auch organisatorische Aspekte berücksichtigen, um ein umfassendes Schutzniveau zu erreichen. Die kontinuierliche Überprüfung und Anpassung des Brandschutzkonzepts an sich ändernde Gegebenheiten und Vorschriften ist entscheidend für dessen Effektivität.

Umsetzung eines ganzheitlichen Brandschutzkonzepts

- Brandschutzkonzept

- Optische Sicherheitsleitsysteme

- Feuerlöscher

- Flucht und Rettungsplan

- Brandschutzbeauftragter

- Brandschadensanierung

Das Brandschutzkonzept

Überblick Brandschutzstrategie

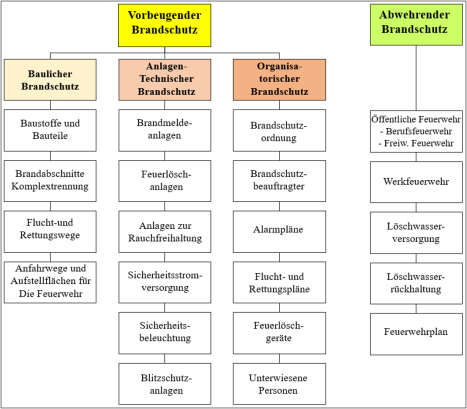

Gliederung des Brandschutzes

Wenn es um das Szenario „Brand im Unternehmen“ geht, dann ist zu allererst das Brandschutzkonzept zu nennen. Schließlich ist es Ausgangspunkt aller Maßnahmen, die sowohl Brände verhindern, als auch im Brandfall den Schaden an Menschen und Sachen minimieren sollen. Es umfasst eine listenmäßige Aufstellung über all die Maßnahmen, die im Brandfall, aber auch vorbeugend zu ergreifen sind. Zu den einzelnen Maßnahmen gehört auch deren Begründung. Auf diesem Wege kann kontrolliert werden, ob nicht irgendwelche Vorschriften oder Notwendigkeiten vergessen worden sind. Umgekehrt kann eine Begründung auch dazu führen, dass eine angedachte Maßnahme sich als nicht notwendig herausstellt. Entscheidend ist, dass alle Einzelmaßnahmen des Brandschutzes jeweils aufeinander abgestimmt sind und insgesamt das reibungslose ineinandergreifen aller Maßnahmen gewährleistet.

In der Abbildung ist die Gliederung des Brandschutzes gemäß der vfdb‐Richtlinie schematisch dargestellt.

Der Vorbeugende Brandschutz ist ein wichtiger Bereich des Baurechts. In der Bundesrepublik Deutschland ist das Berufsrecht Ländersache. Deshalb müssen die im jeweiligen Bundesland geltenden Regeln erkannt und eingehalten werden. Eine besondere Herausforderung besteht für Unternehmen immer dann, wenn sie Standorte in unterschiedlichen Bundesländern betreibt. Man kann aber sagen, dass eine erste und allgemein gültige Orientierung aus der sogenannten Musterbauordnung zu gewinnen ist. Um eine erste allgemeine Übersicht zu erstellen, sind in der folgenden Tabelle einige brandschutztechnische Anforderungen aufgezeigt.

Einige brandschutztechnische Anforderungen

| Was? | Erläuterung |

|---|---|

| Struktur der Flucht- und Rettungswege | Die Anforderungen an die Struktur der Flucht- und Rettungswege sowie der dazugehörigen Pläne ergeben sich aus der Technischen Regel für Arbeitsstätten (ASR) A2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“ vom 16. August 2007. In diese neue Arbeitsstättenregel wurde auch die „Empfehlung des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung zur Aufstellung von Flucht- und Rettungsplänen nach § 55 Arbeitsstättenverordnung“ (Bekanntmachung des BMA vom 10.12.1987 – IIIb 2 – 34.507–8) übernommen. |

| Rettungswege | Die Rettungswege sind so anzuordnen, dass die maximal zulässigen Entfernungen – nach der MBO maximal 35 m – zu Türen, die direkt ins Freie führen, und zu Treppenräumen notwendiger Treppen nicht überschritten werden. In den Sonderbauvorschriften werden im Vergleich zur MBO unterschiedliche maximal zulässige Entfernungen genannt. |

| Fluchtwege | Fluchtwege verstehen sich als Verkehrswege, an die besondere Anforderungen zu stellen sind und die der Flucht aus einem möglichen Gefährdungsbereich und in der Regel zugleich der Rettung von Personen dienen. Fluchtwege müssen ins Freie oder in einen gesicherten Bereich führen. |

| Sonderbauten | In Nordrhein‐Westfalen z. B. sind gemäß der Landesbauordnung (BauO NRW) vom 01.03.2000 (GV. NW. Nr. 18 S. 256) Brandschutzkonzepte für sogenannte. Sonderbauten notwendig. Sonderbauten sind z. B. Versammlungsstätten, Verkaufsstätten, Krankenhäuser, Industriebauten, Hochhäuser, Schulen und Gaststätten. Im Brandschutzkonzept müssen alle Aspekte des Brandschutzes berücksichtigt werden, die für die spezielle bauliche Anlage maßgebend sind. In der vfdb‐Richtlinie 01/01 „Brandschutzkonzept“ sind die zu berücksichtigenden Aspekte des Brandschutzes aufgeführt. Die einzelnen Maßnahmen des Brandschutzkonzeptes müssen dabei aufeinander abgestimmt sein, so dass ein reibungsloses Ineinandergreifen der Maßnahmen gewährleistet wird. |

| Fluchtwege und Notausgänge | Gemäß der Musterbauordnung (MBO) muss jede Nutzungseinheit mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie Wohnungen, Praxen etc. in jedem Geschoss über mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden sein. Diese Formulierung lässt die Fehlinterpretation zu, dass auch Geschosse, in denen sich keine Aufenthaltsräume befinden, zwei unabhängige Rettungswege haben müssen. Dies ist hier aber nicht gemeint. |

| nicht zu ebener Erde liegende Geschosse baulicher Rettungsweg | Jedes, nicht zu ebener Erde liegende, Geschoss eines Gebäudes muss über mindestens eine notwendige Treppe in einem Treppenraum zugänglich sein (baulicher Rettungsweg). Der zweite Rettungsweg kann eine mit Rettungsgeräten der Feuerwehr erreichbare Stelle sein. Dies ist z. B. im Fall eines Hochhauses (Aufenthaltsebene höher als 22 m über Erdoberfläche) nicht möglich, da die Feuerwehren in der Regel für solche Einsätze nicht ausgestattet sind. Im Hochhaus sind zwei bauliche Rettungswege erforderlich. In Verkaufsstätten sind ebenfalls zwei bauliche Rettungswege notwendig, da in der Regel eine derartig hohe Personenanzahl nicht mit Rettungsgeräten der Feuerwehr gerettet werden kann. |

| Sonderbauten mit einer Vielzahl von Personen | Insbesondere in Sonderbauten mit einer Vielzahl von Personen ist in der Regel ein zweiter baulicher Rettungsweg erforderlich. Die Rettung einer Vielzahl von Personen über das Rettungsgerät der Feuerwehr ist nicht in angemessener Zeit möglich. |

Optische Sicherheitsleitsysteme

Gerade im Notfall, wenn alle Konzentration darauf gerichtet ist, dass nicht alles drunter und drüber geht, ist es wichtig, dass die Vorgänge sicher und ohne Zweifel ablaufen können. So ist es ganz wichtig, die Fluchtwege zu finden und ihren Verlauf zu erkennen. Um das sicherzustellen, muss ein optisches Sicherheitsleitsystem installiert sein und im Ernstfall auch tatsächlich funktionieren.

Eine Literaturstelle für die Anforderungen an die Flucht-Unterhaltungswege einschließlich der Pläne, die dazu gehören, ist die ASR A 2.3 „Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan“. Bei Neubauten ist darauf zu achten, dass bereits im Entwurf diese Pläne vorhanden sind und später realisiert werden. Die Herausforderung für das Facility Management im laufenden Betrieb sind vorrangig zwei Dinge:

Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Sicherheitssystemen

die Instandhaltung der eingerichteten Sicherheitssysteme, sodass sie jederzeit funktionieren und

ihre Anpassung bei Änderungen. Änderungen können beispielsweise Umbauten sein, die dann eine Neuordnung der Sicherheitssysteme mit sich bringen können.

Anforderungen an Sicherheitsbeleuchtungen und -leitsysteme

Sicherheitsbeleuchtungen sind dann vorzusehen, wenn dies durch das Arbeitsstättenrecht oder das Baurecht explizit vorgeschrieben ist, bzw. wenn sie sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergeben. Es betrifft die Sicherheitsbeleuchtung als solche aber auch bodennahe Sicherheitssysteme. Bei hoher Personenbelegungsdichte sollte ein elektrisch betriebenes System eingesetzt werden, während bei geringer Personenbelegungsdichte ein nachleuchtendes System ausreichen kann. Sicherheitsleitsysteme müssen mindestens die folgenden fünf Anforderungen erfüllen:

Anforderungen an Sicherheitsbeleuchtung

| Was? | Erläuterung |

|---|---|

| bei Stromausfall | zuverlässige Funktion |

| Sichtbarkeit | Auch bei sehr starker Rauchverdunkelung muss das System deutlich auch nach vielen Stunden noch erkennbar sein. |

| Markierungen | müsse lückenlos sein und bis zum nächsten Notausgang reichen |

| Information | Sicherheitsleitsysteme müssen beschreibend sein. zum Beispiel muss man erkennen können, war eine Treppe kommt oder andere Hindernisse |

| Information | Diese Systeme müssen in jeder Sprache unmissverständlich erkennbar sein |

Monatliche Kontrolle der Brandschutzmaßnahmen

Der betriebliche Brandschutzbeauftragte soll monatlich die Einhalt Brandschutzmaßnahmen kontrollieren und über die Kontrollen ein Protokoll anfertigen. Um nichts zu vergessen, sollte eine Checkliste über alle zu kontrollierenden Maßnahmen abgearbeitet werden, die auch eine Spalte für besondere Bemerkungen enthält.

Feuerlöscher

Überall trifft man auf Handfeuerlöscher. Aber warum sind sie gerade dort angebracht? Die hierfür entsprechende Vorschrift ist die BGR 133 „Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern“. Diese Regel ist zuständig für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern zur Bekämpfung von Entstehungsbränden. Dies ist eine allgemeine Regel. Besondere Festlegungen können auch auf gesetzlicher Grundlage getroffen werden, so zum Beispiel für

Sicherheit in speziellen Anlagen und Garagen

Garagen, wenn diese den Garagenordnungen der Bundesländer unterliegen

Anlagen mit brennbaren Flüssigkeiten gemäß BetrSichV

(Wasserfahrzeuge bzw. mit Betriebserlaubnis versehene weitere schwimmende Geräte. Diese dürften für des Facility Management jedoch eher nicht von Bedeutung sein.)

Feuerlöscher und ihre Anwendungsmöglichkeiten

Feuerlöscher sind sehr wichtige Brandschutzeinrichtungen für Entstehungsbrände. Ca. 85% der Brände werden mit einem oder mehreren Feuerlöschern gelöscht, bevor die Feuerwehr eintrifft. Für jeden Löscheinsatz gibt es geeignete Löschmittel, die es zu beachten gilt. Die Tabelle erläutert die verschiedenen Arten.

Feuerlöscherarten

| Art | Erläuterung |

|---|---|

| Schaum-Feuerlöscher | haben sich im Brandschutz fest etabliert. Es gibt eine Vielzahl an Schaumlöschmitteln mit unterschiedlichen Einsatzbereichen und Leistungsfähigkeit. Eignen sich besonders gut zum Löschen von brennenden festen Stoffen und brennenden Flüssigkeiten der Brandklassen A und B. |

| Pulver-Feuerlöscher | „Allrounder“, dort einsetzbar, wo möglichst alle Brandklassen abgedeckt werden sollen. Die Löschwirkung von Pulverlöschern ist schlagartig. Spezielle Sperrschutzeffekte verhindern eine Rückentzündung bei Feststoffbränden. |

| Wasser-Feuerlöscher | ist rückstandsfrei, besonders gut für Wohn- und Büroräume geeignet. Zu beachten: Wasser-Feuerlöscher sind nicht für jede Brandklasse geeignet! (nur bei Brandklasse A ) |

| Metallbrand-Feuerlöscher | Metallbrände der Brandklasse D lassen sich nur sehr schwer löschen. Sie benötigen ein spezielles Löschmittel: Das Löschpulver wird in einer dicken Schicht durch eine Brause nahezu drucklos auf dem Brandgut aufgebracht, bildet eine dicke Schmelze und erstickt Flamme. |

| CO2-Feuerlöscher | einziges Löschmittel, welches völlig rückstandslos löscht. Einsatz auch bei elektrischen Geräten. Achtung: Lebensgefahr ab einer zu hohen CO2-Konzentration in der Atemluft! |

| Feinsprüh-/Wassernebel-Feuerlöscher | Wegen der Feinsprühdüse geringer Löschmitteldurchsatz höhere Einsatzzeit gegenüber herkömmlichen Wasser-Feuerlöschern. Eignen sich gut für Entstehungsbrände der Brandklasse A. |

| weitere | Löscher für Spezialanwendungen Fettbrand-Feuerlöscher (vorwiegend im Küchenbetrieb) |

Flucht- und Rettungsplan

Flucht und Rettungspläne haben ihre Grundlage in der Arbeitsstättenverordnung. Sie müssen

Effektive Flucht- und Rettungswegkennzeichnung

einfach und unmissverständlich lesbar sein,

den im Gebäude befindlichen Personen schnell und sicher die Orientierung gewähren,

die baulichen Gegebenheiten einfach darstellen.

Optimierte Evakuierungsrouten

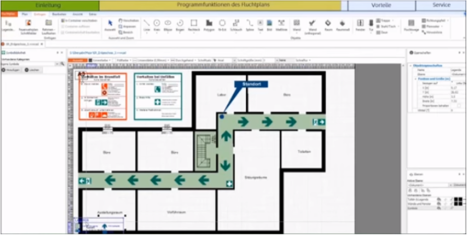

Digitale Fluchtwegplanung

Präzise und effiziente Planung von Fluchtwegen für Sicherheit und Notfallvorsorge.

Um Flucht- und Rettungswegepläne anzufertigen, steht Software zur Verfügung. Die folgende Abbildung zeigt ein exemplarisches Beispiel. Solche Softwarelösungen sind geeignet, auf der Grundlage der DIN ISO 23601 und der BGV A8 BGV A8 - jetzt ASR A1.3 - Flucht- und Rettungswege auch mehrsprachig zu erstellen.

Vielfach bieten Sie auch die Möglichkeit, zugleich Feuerwehrpläne nach DIN 14095 als Objekt-, Geschosspläne und Übersichten einschließlich der dazugehörenden Symbole gemäß DIN 14034-6 zu erstellen. Einer der Vorteile solcher Softwarelösungen besteht darin, dass sie bereits vorhandene digitalisierte Pläne verwenden können.

Leichthin werden stets aktuelle Pläne verlangt. Aber gerade nach Umbauten, Modernisierungen usw. wird oft vergessen, dass auch Flucht- und Rettungspläne aktualisiert werden müssen. Das ist mit einer solchen Software relativ komfortabel zu erreichen.

Der umsichtige Facility Manager wird gleich bei der Bestellung der Planung auch die Aktualisierung der Flucht- und Rettungspläne einschließlich aller weiteren entsprechenden notwendigen Pläne veranlassen.

Brandschutzbeauftragter

Über den Brandschutzbeauftragten ist zwar an anderer Stelle zu sprechen, weil aber in dem hier dargestellten Notfallbeispiel „Brand im Unternehmen“ der Brandschutzbeauftragte eine bedeutende Rolle einnimmt, soll kurz auf ihn eingegangen werden. Er ist zwar gesetzlich nicht zwingend vorgeschrieben, hat sich jedoch als Institution in den Unternehmen im Allgemeinen gut bewährt.

Der Brandschutzbeauftragte sollte eine mehrjährige Praxis im Vorbeugenden Brandschutz besitzen und/oder eine ausreichende Ausbildung im Vorbeugenden Brandschutz haben. Vergleichbar den Fachkräften für Arbeitssicherheit, sollte der Brandschutzbeauftragte unmittelbar der obersten Leitung unterstellt sein.

Zu seinen Aufgaben gehört das Erkennen von Gefahren und ihre Beurteilung, die mit dem Brandschutz in Verbindung stehen:

Brandschutzordnung und Katastrophenmanagement

Aufstellen der Brandschutz- und Alarmordnung, Feuerwehreinsatz- und Räumungspläne für den Katastrophenfall

Erstellung detaillierter Brandschutzpläne

Organisation und Überwachung der Brandschutzkontrollen im Betrieb

Anweisung und Überwachung der Beseitigung von brandschutztechnischen Mängeln

Festlegen von Ersatzmaßnahmen bei Ausfall oder Außerbetriebsetzung von Brandschutzeinrichtungen

Beratung in Fragen des Brandschutzes, z. B. bei Planung von Neu- und Umbauten, Betriebsveränderungen, beim Aufbau einer Werksfeuerwehr

Verantwortung für den ständigen Kontakt zur zuständen Feuerwehr und für gemeinsame Übungen und Betriebsbegehungen.

Brandschadensanierung (VdS 2357)

Die Vielfältigkeit der Rückstände, die nach einem Brand ein Gefahrenpotenzial bilden, ist sehr groß. Die Gefahren sind auch für erfahrene Facility Manager sehr schwierig einzuschätzen. Eine der ersten Maßnahmen ist die unverzügliche Meldung des Brandes an den zuständigen Versicherer. Wenn ein Brand - mit welchem Ausgang auch immer - beendet wurde, wird normalerweise unverzüglich damit begonnen, die Schäden zu beseitigen. Hierfür gibt es den stehenden Begriff „Brandschaden Sanierung nach VdS 2357“. Die VdS Schadenverhütung ist ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), deren Richtlinie VdS 2357 berücksichtigt

Schutzkonzepte für Gefahrstoffe und Biostoffe

die Vorgehensweisen und Schutzkonzepte der Gefahrstoff- und Biostoffverordnung

die zugeordneten technischen Regeln zur Gefährdungsbeurteilung (TRGS 400 „Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“,

TRBA 400 „Handlungsanleitung zur Gefährdungsbeurteilung und für die Unterrichtung der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen“, etc.)

die Festlegung von Schutzmaßnahmen.

die Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die sich aus der Baustellenverordnung und der BGR 128 „Arbeiten in kontaminierten Bereichen“ ergeben.

U.a.

Gefahrenmanagement

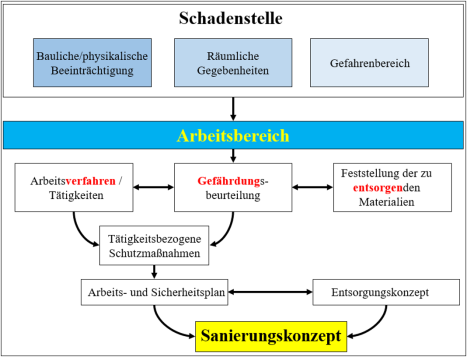

Strukturiertes Sanierungskonzept

Ablaufschema der Brandschadensanierung gem. VdS 2357

Bevor mit den Brandsanierungsarbeiten begonnen wird, sind Entscheidungen zu treffen über all das, was nun folgt. Hierzu ist professionelle Hilfe gefragt. Diese wird z.B. gegeben durch

Zusammenarbeit mit Versicherern und Sachverständigen

den Versicherer,

Sachverständige

Sanierungsunternehmen.

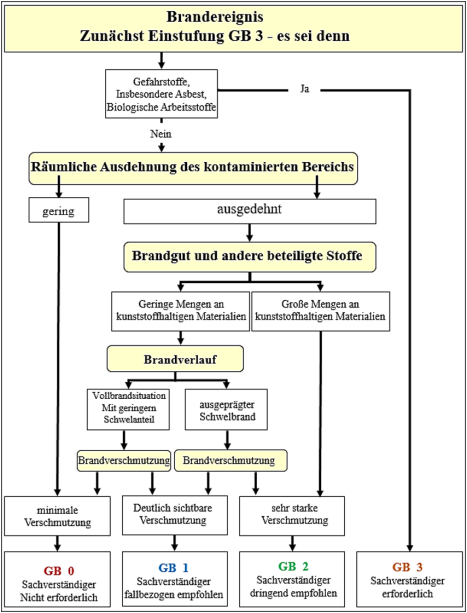

Brandereignis-Klassifizierungsprozess

Brandkontaminations-Risikobewertung

Leitfaden Gefahreneinschätzung gem. VdS 2357

Auf Basis der Erstbegehung durch die o. a. Experten erfolgt die Einteilung der Brandstelle in die Gefahrenbereiche.

Nach einem Brand ist also besondere Vorsicht geboten. Man weiß zunächst nicht, welche Gefahren von der Brandstätte ausgehen können. Man teilt die Brandverschmutzungen in drei Bereiche ein:

minimale Verschmutzung

Es sind nur wenige Rußpartikel vorhanden.

Diese sind nicht flächendeckend.

Es existiert ein dünner Rauchkondensatfilm, der jedoch kaum auf den beaufschlagt Flächen erkennbar ist. Es zeigt sich beim Abwischen mit einem weißen Tuch leichte Verschmutzung.

Deutliche Verschmutzung

Rußpartikel bilden flächendeckend einen Belag.

Der Rauchkondensatfilm ist flächendeckend und mit deutlich wahrnehmbar Verfärbung der verschmutzten Oberfläche.

Sehr starke Verschmutzung

die Schicht der Rußpartikel ist dick und flächendeckend.

Es existiert ein flächiger, starker Belag mit Rauchkondensatfilm, der eine intensive schwarze Färbung hat.

Gefahrenbereiche nach VdS 2357

Die in der Abbildung „Leitfaden Gefahreneinschätzung gem. VdS 2357“ genannten Gefahrenbereiche GB 0 bis GB 3 sind wie folgt definiert:

Definition der Gefahrenbereiche nach einem Brand (Quelle: VdS 2357)

| GB | Definition |

|---|---|

| 0 | - räumlich eng begrenzte Ausdehnung (ca. 1 m2) des deutlich sichtbar bis stark brand-verschmutzten Bereichs, z. B. Brand eines Papierkorbs, Kerzengestecks oder einer Kochstelle, |

| 1 | Brände mit deutlich sichtbarer Brandverschmutzung und gegenüber GB 0 größerer Ausdehnung des kontaminierten Bereiches, bei denen haushaltsübliche Mengen an kunststoffhaltigen Materialien verbrannt sind oder bei denen auf Grund der Brandbedingungen und des Brandbildes keine gravierende Schadstoffkontamination auf der Brandstelle zu erwarten ist. |

| 2 | Brände mit einer größeren Ausdehnung des kontaminierten Bereiches und sehr starker Brandverschmutzung, an denen größere Mengen an kunststoffhaltigen Materialien, insbesondere chlor- oder bromorganische Stoffe wie PVC beteiligt waren (z. B. stark belegte Kabeltrassen, Lagermaterialien) oder bei denen auf Grund des Brandbildes und des Brandablaufes eine gravierende Schadstoffkontamination auf der Brandstelle vorliegt. Typisch für GB 2 sind Schwelbrandsituationen unter weitgehendem Bestand der Gebäudehülle, die zu einer allflächigen Brandverschmutzung führen. |

| 3 | Brände, bei denen neben dem Vorhandensein der Brandfolgeprodukte zusätzlich mit größeren Mengen an Biostoffen bzw. an Gefahrstoffen oder gefahrstoffhaltigen Produkten zu rechnen ist. Diese können als Roh-, Hilfs- oder Betriebsstoffe oder im Gebäude- und Anlagenbereich vorhanden sein. So ist insbesondere die Beteiligung von Asbest und alter Mineralwolle zu berücksichtigen. Zusätzlich können kritische Biostoffe entweder direkt freigesetzt werden (z. B. biologische Laboratorien der Schutzstufe 3) oder auch durch nachfolgende Prozesse (z. B. verwesende Tiere) entstehen. |